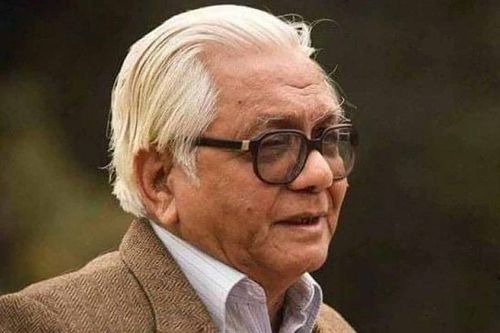

মাতৃভাষা নিয়ে এমন হীনমন্যতা আর কারও মধ্যে দেখা যায় না: বদরুদ্দীন উমর

বদরুদ্দীন উমর—দেশের প্রখ্যাত গবেষক, লেখক, তাত্ত্বিক ও কমিউনিস্ট নেতা। তিন খণ্ডে রচিত তার গ্রন্থ পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ভাষা আন্দোলনে গণ-মানুষের সংশ্লিষ্টতা, সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার, শিক্ষা, সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্প্রতি দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।

আপনার লেখা তিন খণ্ডের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত। ভাষা আন্দোলনের গবেষণার সঙ্গে কেন তৎকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গও তুলে আনলেন? এটি কি প্রথম থেকেই সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক করেছিলেন?

বদরুদ্দীন উমর: ভাষা আন্দোলন কোনো আধ্যাত্মিক আন্দোলন ছিল না। এটি কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলনও নয়। প্রথম থেকেই এটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই ভাষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আমি যখন ভাষা আন্দোলনের ওপর কাজ করতে গেলাম, তখন আমার মনে হয়েছিল ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর ওপরেও আলোকপাত করা জরুরি।

আমরা জানি ভাষা আন্দোলন দুটি পর্যায়ে হয়েছে। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে। এই দুই পর্বের আন্দোলনে আপনি বিশেষ কী পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন?

বদরুদ্দীন উমর: ভাষা আন্দোলনের দুই পর্যায়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। কারণ আটচল্লিশ সালের ভাষা আন্দোলন ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে কৃষক, শ্রমিক, জনতাসহ গণমানুষ সংযুক্ত ছিল না। এমনকি পুরান ঢাকার বাসিন্দারাও এর সমর্থনে ছিলেন না। এমনও দেখা গেছে আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্ররা আন্দোলনের স্বপক্ষে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে নবাবপুর রোডের দিকে গিয়েছিল, তাদেরকে তারা মারধরও করেছিল। কিন্তু বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। তখন আন্দোলনে সমগ্র দেশব্যাপী গণমানুষ শামিল হয়েছিল। বিশেষ করে ২২ ফেব্রুয়ারিতে পুরান ঢাকায় যে মিছিল হয়েছিল তার প্রধান শক্তি ছিল পুরান ঢাকার মানুষেরা। এমনকি যারা এক ধরনের ভাঙা উর্দুতে কথা বলত, তারাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আর দেশের অন্যত্র তো রয়েছেই। দেশের অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছিল কোনো রাজনৈতিক দলের উদ্যোগ ছাড়াও কৃষক-শ্রমিক-জনতা নিজ উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। যারা স্বীয় উদ্যোগেই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

আপনার বইয়ে আপনি তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা ও প্রেক্ষাপটগুলো তুলে এনেছেন। রাজনৈতিক এই আন্দোলনগুলো ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে কতটা গুরুত্ব বহন করেছিল?

বদরুদ্দীন উমর: দেখুন আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চার বছরের ব্যবধানে কী এমন হলো যে বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলন দাবানলের মতো সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ল- নিশ্চয়ই এর অনেক কারণ ছিল। সাতচল্লিশ থেকে একান্ন সাল পর্যন্ত দেশে অনেকটা দুর্ভিক্ষের মতোই ভীষণ খাদ্যাভাব ছিল। বিশেষত করে দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে মানুষের হাতে কাজ ছিল না। একদিকে জিনিসপত্রের যেমন দাম বাড়ছিল, অন্যদিকে কৃষকরা ফসলের মূল্য পাচ্ছিল না। ফলে গ্রামাঞ্চলে মানুষ ধীরে ধীরে ফুঁসে উঠেছিল। ফলে তারা সরকারের বিরোধী হয়ে উঠল। যার প্রতিফলন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন তো বটেই, এর আগেও আমরা দেখতে পেয়েছি। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলে যে প্রাদেশিক পরিষদের উপ-নির্বাচন হয়েছিল সেখানে মুসলিম লীগের প্রার্থী করোটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী শামসুল হকের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। অথচ খুররম খান পন্নী জমিদার ছিলেন, নির্বাচনী প্রচারণায় বিস্তর টাকা পয়সাও খরচ করেছিলেন। তার পক্ষে মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা পর্যন্ত প্রচারণা চালিয়েছিল। অন্যদিকে শামসুল হকের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকসহ গ্রামের সাধারণ মানুষ। নির্বাচনে খুররম খান পন্নীর জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের মধ্যেই মুসলিম লীগের অবস্থা এমন খারাপ হয়েছিল। সাতচল্লিশ সালে মুসলিম লীগের পক্ষে যে সমর্থন ছিল তা বায়ান্নতে এসে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অবস্থানে চলে যায়।

ভাষা আন্দোলন নিয়ে কাজ করার বিষয়ে প্রথম কবে ভাবলেন? এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ থেকে আপনার কর্ম পরিকল্পনা কেমন ছিল? আপনার এই গবেষণায় নিশ্চিতভাবে অনেকের তথ্যগত সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল। কীভাবে তথ্যগত সহযোগিতা পেয়েছিলেন?

বদরুদ্দীন উমর: ভাষা আন্দোলনের উপর আমি বিস্তারিত কাজ শুরু করি ঊনসত্তর সালে। আরেকটি কথা হলো, আমি তো বাইরের লোক। ১৯৫০ সালে বর্ধমান থেকে ঢাকায় এসেছিলাম। ফলে এখানকার ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না। আর তখন পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের ওপর তেমন কোনো কাজও হয়নি। ফলে আমার সামনে কোন লাইব্রেরি, বইপত্র কিছুই ছিল না। কেবল ফেব্রুয়ারি মাস এলেই লোকে গদগদ হয়ে বলত, এটা একটা মহান আন্দোলন, বিশাল আন্দোলন। তথ্য জোগাড় করাটাও চ্যালেঞ্জের ছিল। প্রথমে ঠিক করলাম কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তি, কর্মীর সাক্ষাৎকার নেব। এজন্য প্রথমে কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তার কাছে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল বিবরণ পেলাম। এছাড়া খবরের কাগজ জোগাড়ের চেষ্টা করলাম। তবে বেশি কিছু পাইনি। তমদ্দুন মজলিসের সাপ্তাহিক সৈনিক ও সিলেট থেকে প্রকাশিত মাহমুদ আলী সম্পাদিত নও বেলাল পত্রিকার সংখ্যা পেয়েছিলাম। ওই দুটি পত্রিকায় ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির সমসাময়িক বিষয়ের উল্লেখ থাকত। ওই দুটি পত্রিকা না পেলে পত্রিকা থেকে তেমন কিছুই পেতাম না। এর পরে অলি আহাদ, আবদুর রশিদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তাদের কাছে কিছু লিফলেট, প্যামফ্লেট পেয়েছিলাম। শহীদুল্লা কায়সার আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির আর্কাইভ থেকে পার্টির তৎকালীন লিফলেট, সার্কুলার জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এই তথ্যগুলো ভীষণ কাজে লিখেছিল।

এরপর একদিন তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনিও আমাকে বেশ কিছু লিফলেট, প্যামফ্লেট দিয়েছিলেন। মূলত তার কাছেই সবচেয়ে বেশি লিফলেট, প্যামফ্লেট পেয়েছিলাম। উনি আবার লিফলেট প্যামফ্লেটের গায়ে তারিখ লিখে রাখতেন। যা আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছিল। কারণ তখনকার দিনে লিফলেট প্যামফ্লেটে তারিখ লেখা থাকত। তারপর একদিন তিনিই আমাকে বললেন, 'দেখুন আমার কাছে একটা ডায়েরি আছে, তখন আমি ডায়েরি লিখতাম, আপনার কাজে আসবে কিনা আমি জানি না।' আমার অনুরোধে তিনি ডায়েরি দিতে সম্মত হলেন। একটা পুরোনো থলের মধ্যে ডায়েরিগুলো ছিল। ডায়েরিগুলো সব ইংরেজিতে লেখা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত নিয়মিত ডায়েরি লিখেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। তথ্যগত বিষয়ে এটি একটি স্বর্ণখনি ছিল। আমি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের ডায়েরি রাখলাম।