অর্বাচীনের পথসন্ধান

গত সংখ্যায় লিখেছিলাম, এখন আর ছাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, চারদিকে পরীক্ষার্থী। কিন্তু দ্রুতই দেখা যাচ্ছে, ছাত্র এবং পরীক্ষার্থী কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাত্রদের একটা বৃহদাংশ রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদের অঙ্গুলি হেলনে বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে, ‘সেন্টার অব এক্সিলেন্স’ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। সেই আলোচনার প্রশ্ন খুব দ্রুতই শেষ হয়ে গেল। সে সময় ভবিষ্যতেও আর আসবে বলে মনে হয় না। এর একটা তাৎক্ষণিক জবাব আমার ‘জয়-জয়ন্তী’ নাটকে আছে। একটি দৃশ্যে একটি নাট্যদলের প্রধান ব্যক্তি বলছেন, ‘রাষ্ট্রে উত্থান-পতন চলছে আর সেই উত্থান-পতনের মধ্যে আমাদের আসর কেউ করছে না। রাজনীতির সঙ্গে আমাদের এই শিল্পের যে বড় বিরোধ। দ্রুতলয়ে যখন চলে সমাজ, তখন আমাদের এই শিল্প মানুষকে প্লাবিত করে না।’

মানুষ এমন এক ঘোরের মধ্যে প্রবেশ করে যখন সুদূরপ্রসারী কোনো চিন্তা মানুষকে ভাবায় না। সেই রকম এক অস্থির সময়ে আমরা আছি, যখন শুধুই এক অনিশ্চয়তার জন্ম হচ্ছে। দেশভাগের পর রাজনীতির দুটি ধারাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। একটি জাতীয়তাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক ধারা। অন্যটি সমাজতান্ত্রিক ধারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরো বিশ্বের প্রেরণার উৎস। শ্রেণিহীন সমাজ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সংগত হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। ষাটের দশকে সামরিক শাসন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন সত্ত্বেও এই ধারাগুলো প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল।

ছাত্রদের আন্দোলন একটা মুখ্য শক্তি হিসেবে সামনের দিকে চলে আসে। ফলাফলে, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধও সংঘটিত হয়। দুটিই বাঙালি জাতিকে বিজয়ী জাতি হিসেবে মহিমান্বিত করে। পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেও একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ঘটে, যার সূচনায় ছাত্ররা না থাকলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দলগুলো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। ছাত্ররাজনীতি তার আপন গতিতে এগিয়ে চলে।

পরবর্তীকালে নানা সংকটের উদ্ভব হলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব একধরনের আপসরফা করে দিন কাটালেও শেষরক্ষা হয়নি। পাকিস্তান একসময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু যে শক্তি এ সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সে-ও রাজনীতির বাইরের শক্তি, কোনো রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক শক্তি নয়। কোনো সুদূরপ্রসারী জনকল্যাণের কর্মসূচি নেই, বরং একেবারেই রাজনীতির বাইরের কিছু দাতা সংস্থা ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কিছু ব্যক্তি এ সময় ক্ষমতায় চলে আসে।

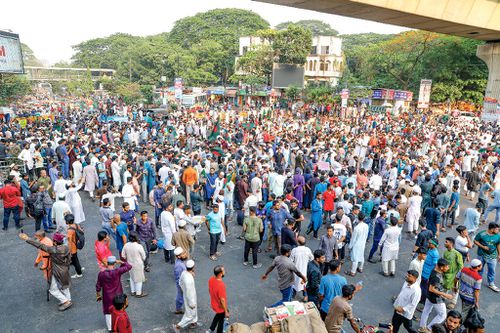

গত আগস্টে মনে হয়েছিল এই অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর একটা কার্যকর ভূমিকা আছে। দৃশ্যত পথেঘাটে সর্বত্র সেনাবাহিনীকে জনগণ আহ্বানও করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গিয়ে সেখানে মবতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই মবতন্ত্রের আবির্ভাব ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াইরত জনতার সংঘর্ষে বিপুল হতাহতের ঘটনায় পুলিশ বাহিনীর একাংশও নিহত হয়। কার্যত এ সময় পথঘাট, পাড়া-মহল্লা সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীশূন্য হয়ে পড়ে। এ সময় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে কিছু কিছু এলাকা পাহারা দেওয়া সম্ভব হলেও এ ধরনের কাজে তারা মোটেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। বিভিন্ন স্থানে চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি শুরু হয়। পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের জন্য তাগিদ দিতে থাকে জনগণ। ক্ষমতাচ্যুত রাজনৈতিক দল মাঠ থেকে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এ সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। দলের প্রধানের নির্দেশনা উপেক্ষা করে একধরনের অন্যায় পথে তারা অগ্রসর হয়।

এই সময়টি ছিল বৃহৎ ও অবৃহৎ রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব পালনের সঠিক সময়। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার একের পর এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করলেও কোনো রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছায় না। এদিকে রাজনীতিতে নতুন এক উপাদান আসে, যা হলো সংস্কার। ‘সংস্কার’ এবং ‘ঐকমত্য’ শব্দ দুটির প্রচলন হয়। অরাজনৈতিক লোকদের হাতে যদি এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়, তাহলে অভিজ্ঞতা ও সদিচ্ছার অভাবে তা ক্রমেই বিলম্বিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। সমাজে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে যুক্ত হয় ঐক্যের সংস্কৃতি। আদর্শগত কোনো বিষয় না থাকলে শতবর্ষ চেষ্টা করেও তা সম্ভব নয়।

- ট্যাগ:

- মতামত

- শিক্ষার্থী

- রাজনীতির উত্থান-পতন