চির শিশু ও চির বৃদ্ধ বাঙালির মূল্যবোধ সংকট

বাঙালির মূল্যবোধের সংকট নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই কেবল এটুকু ছাড়া যে এর নিম্নগতি ত্বরান্বিত হচ্ছে। কোনো মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ়তা বাঙালি সমাজে কমই দেখা যায়। মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিতেই আমরা বেশি পটু। আমাদের বাদানুবাদ, ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, কাটাকাটি সবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে। জাতীয় রাজনীতি ও ছাত্র সংঘর্ষ থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত তুচ্ছ কোনো বিষয় নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। গ্রামে ক্ষেতের আইল, বাড়ির বেড়া, আমজাম চুরি থেকে শহরে রাস্তায় গুঁতোগুতি, অফিসে চেয়ার টানাটানি, পদমর্যাদার লড়াই ইত্যাদি হাজারো জিনিস নিয়ে আমাদের সার্বক্ষণিক যুদ্ধ চলে—যার সঙ্গে মূল্যবোধের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠান ও দল ভাগাভাগির পেছনে অর্থ, নারী ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকে, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুপস্থিত বললেই চলে।

বাঙালির মূল্যবোধ সংকট নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই, পুরোনো গল্পে প্রতিদিনই নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে—নিম্নগতি আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। কোনো মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ়তা সমাজে কমই দেখা যায়। মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিতেই আমরা বেশ পটু। নৈতিকতার মাটি আমাদের পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে ক্রমে। আমরা উদাসীন। বাঙালি সমাজে দৃঢ় বিশ্বাসের চেয়ে সুবিধাবাদের শিকড়ই এখন দৃঢ়তর। মূল্যবোধ ত্যাগে আমরা যেমন তৎপর, তেমনি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লড়াইয়ে আমরা অতুলনীয়; গ্রামে ক্ষেতের আইল, বাড়ির বেড়া, আমজাম চুরি থেকে শহরে রাস্তায় গুঁতোগুতি, অফিসে চেয়ার টানাটানি, পদমর্যাদার লড়াই ইত্যাদি হাজারো জিনিস নিয়ে আমাদের সার্বক্ষণিক যুদ্ধ চলে—যার সঙ্গে মূল্যবোধের কোনো সম্পর্ক নেই। সবখানেই এই আত্মকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা। প্রতিটি সংঘর্ষ যেন নীতিহীনতার এক দীর্ঘ প্রতিধ্বনি। দল ও প্রতিষ্ঠানের ভেতর অর্থ, নারী ও নেতৃত্বের লোভই চালিত করে আমাদের সিদ্ধান্ত; নৈতিকতা, আদর্শ, মানবিক বোধ—সবই সেখানে নির্বাসিত।

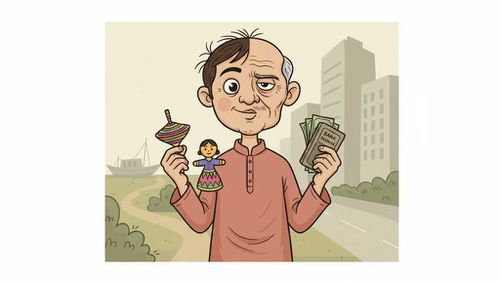

আমাদের সকল মূল্যই কেবল অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য—আবেগ-অনুভূতি, মূল্যবোধ, আদর্শ ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। সামাজিকভাবে এখানে সরকারি চাকরিই শ্রেষ্ঠ কারণ সেখানে মানসম্মত বেতনের জীবনভর নিশ্চয়তা আছে। বিয়ের বাজারে আবার কণেপক্ষ হিসেব কষে বেতনের বাইরে ছেলের উপার্জন সম্ভাবনা কতখানি। সেইসব পেশাগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলোতে আয় সর্বাধিক। ইদানিং স্কুলের ছেলেমেয়েরা কৌতুক করে রচনা লিখতে শুরু করেছে—আমার জীবন ও মায়ের লক্ষ্য। মা-বাবা ছেলেমেয়ের জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে দেন, কেননা তারা হচ্ছে মা-বাবার আর্থিক ও সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যন্ত্র। তেমনটাই স্বাভাবিক কারণ তারা ঠেকে শিখেছেন কীসে বাড়িগাড়ি হবে আর কীসে দুবেলা ভাতও জুটবে না। বেকুব না হলে কোনো স্কুলছাত্র পরীক্ষার খাতায় লিখবে না যে তার জীবনের লক্ষ্য শিল্পী, লেখক বা একজন সমাজকর্মী হওয়া! বাঙালি মা-বাবার কথা বাদ দেই। কার্ল মার্কসের মাও নাকি আফসোস করে বলেছিলেন, ‘ছেলেটা ক্যাপিটাল নিয়ে লেখালেখি ছেড়ে যদি নিজে কিছু কাপিটাল বানাত!’

মার্কসের মায়ের কথা ভাবলে বাঙালির আর কী দোষ যদি কেউ বলে, ‘কবিতা যে লেখ (অথবা ছবি আাঁকো), লোকজন টাকাপয়সা দেয়?’ দেয় না শুনলে তারপরের প্রশ্ন: ‘কাজকর্ম কিছু জোটে না?’ এ সমস্যা আমাদের কবিকুলের কথা বাদ দেন, বিখ্যাত নীরদ সি. চৌধুরীর উঠতিকালেরও। বাঙালির স্বভাবজাত আরও একটি প্রশ্ন ‘বেতনটেতন কত পান?’ কারণ এই বেতন ও অন্যান্য টেতন যোগ করে তারা মানুষটিকে আপাদমস্তক মেপে দেখে। এর বাইরে বাঙালি মাত্রই একটি সরল আগ্রহ বয়স জানার—সেক্ষেত্রে অন্যকে বুড়া চিহ্নিত করা ও নিজের বয়স যথাসাধ্য কমিয়ে উপস্থাপন করাই চিরন্তন রীতি। নিজের বয়সটা না কমালেই চলে কারণ জন্ম তারিখটাই বহু জনের মিথ্যা, কম করে লেখা। গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা ১২ পার হওয়া থেকে প্রতিবেশীদের তালিকায় বুড়ির কাতারে যাওয়া শুরু করে। উন্নত দেশের মানুষেরা সারাজীবন কর্মক্ষম থাকার চেষ্টা করে আর এদেশে সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় নারীপুরুষ সবাইকে তিরিশ-চল্লিশের পর থেকেই বৃদ্ধ বানানোর মহাযজ্ঞ চলে। সেদিক থেকে বাঙালির কোনো যৌবন নেই, আছে কেবল শৈশব-কৈশোর ও বার্ধক্য।

সমস্যাটা একা বাংলাদেশের মানুষের নয় অবশ্য। কমবেশি অন্য দেশেও আছে। তবে জাতিগতভাবে আমরা এ বিচারে প্রথম দিকের কাতারে থাকব হয়তো। বাঙালি মানসিকভাবে বৃদ্ধ হয় শৈশব-কৈশোর অতিক্রমের পরই। এর কারণ বেশিরভাগ বাঙালিই যৌবনের ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়-বন-সমুদ্র এক লাফে ডিঙিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়—বার্ধক্যের ন্যায়পরায়ণতা, স্থিরতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মূল্যবোধ অর্জন না করেই। অর্থাৎ তারা হয় শৈশব-কৈশোরময় অপরিপক্ক বৃদ্ধ। বাঙালি ছেলেমেয়ে যে দেখতে না দেখতে বৃদ্ধ হয়ে যায় এ ব্যাপারে কম বাঙালিই দ্বিমত পোষণ করবেন। তবে তারা যে শৈশব-কৈশোরের অপরিপক্কতাই বহন করে চলে সেই আজীবন বার্ধক্যে সেটাই এক রহস্য। তারা যা বহন করে নিয়ে চলে তা শৈশব-কৈশোরের নিষ্কলুষতা, কৌতূহল, সৃষ্টির উচ্ছ্বাস ও উদ্ভাবনের আবেগ নয়—নিয়ে চলে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, চতুরতা ও আশ্চর্য অভিযোজনক্ষমতা। কারণ বাঙালি শিশুকিশোরকে এমন সব সামাজিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাযন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালান করা হয় যেখানে প্রথম শ্রেণির বোধগুলোকে উচ্ছেদ ও দ্বিতীয় শ্রেণির বোধগুলোকে চাঙ্গা করার আয়োজন চলে। কে না জানে ‘লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়ায় চড়ে সে’ এই কুদর্শনের কথা। কোন মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজন চায় না যে প্রিয় সন্তানটি চালাক বা ধূর্ত হয়ে উঠুক—তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিকজীবনের ভাষায় ’স্মার্ট’—যার অর্থ কনুইয়ের গুঁতা মেরে সঙ্গীসাথীদের ফেলে দিয়ে আচমকা সামনের সারিতে আসন গাড়া।

যুক্তরাষ্ট্রের লেখক মার্ক ম্যানসনের ‘সবকিছুই ফাঁকি’ বইতে মূল্যবোধ অর্জনের আলোকে মানবজীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতার একটা আকর্ষণীয় আলোচনা উত্থাপন করা হয়েছে, যা অনলাইনেও সহজলভ্য। তবে বইয়ের নামে একটা চন্দ্রবিন্দুর গহনা যোগ করেছি মাত্র, মূল ইংরেজি নামটি একবারে সোজাসাপটা, এভরিথিং আবরণহীন। উদাহরণস্বরূপ (লেখকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী), শৈশবে শিশু ফ্রিজ খুলে চুরি করে আইসক্রিম খাওয়ার মজা অনুভব করে ও এর ফলে পরে মায়ের বকুনি কিংবা পিটুনি খায়। তখন যে করেই হোক তার আইসক্রিম খাওয়ার আনন্দটা চাই। কিন্তু মায়ের বকুনি বা অন্যক্ষেত্রে আগুনে হাত পুড়ে যাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে শিক্ষা দেয় কোনটা করলে আনন্দ পাওয়া যায় আর কোনটা করলে ফল খারাপ হয়। কৈশোরে ওই আনন্দ ও তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে সে একটা সমীকরণ করতে শেখে ও দেখে কোনটাতে লাভ বা লোকসান বেশি। অথবা হিসাব করে তিক্ত অভিজ্ঞতাকে কোন কোন কৌশলে বিয়োগ করে আনন্দ লাভ করা যায়। এজন্য তাকে কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়, যেখানে ফল লাভটাই প্রধান। কিন্তু কৈশোরোত্তীর্ণ কালে অর্থাৎ অ্যাডাল্ট বা ম্যাচিউরড সময়ে এ নিয়মনীতি তার মনে মূল্যবোধ আকারে গেঁথে যায়—ফল ভালো কি মন্দ কিংবা আনন্দজনক কি দুঃখজনক সে হিসাব ছাড়াই। অর্থাৎ সে হয়ে ওঠে নৈতিক জীবনযাপনকারী, নীতিনিষ্ঠ। এই মূল্যবোধে পরিপূর্ণ নৈতিক জীবনটাই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। এটাই জীবনের সার্থকতা।

- ট্যাগ:

- মতামত

- সংকট

- সামাজিক মূল্যবোধ