একসময় আমরা দরিদ্রবান্ধব বাজেটের কথা শুনতাম আজকাল শুনি না

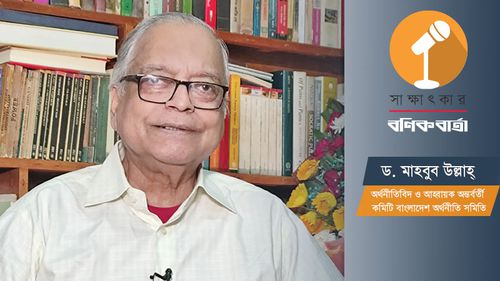

ড. মাহবুব উল্লাহ্ , অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অন্তর্বর্তী কমিটির আহ্বায়ক। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করেন। সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ছিলেন রাজস্ব সংস্কার কমিশনের সদস্য ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপ-উপাচার্য। ২০০৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে অধ্যাপনা দিয়ে পেশাজীবন শেষ করেন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত তার ১৩টি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। এছাড়া দেশ-বিদেশে তার গবেষণা প্রবন্ধগুলো প্রকাশ হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের আসন্ন বাজেট, বাজেটে অগ্রাধিকার নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেন বণিক বার্তায়।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেট আসছে। বাজেটটি কেমন হতে পারে বলে আশা করছেন?

ড. মাহবুব উল্লাহ্ : মনিটারি পলিসি বা মুদ্রানীতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বাজেটারি পলিসিও গুরুত্বপূর্ণ। দুটোর সম্মিলনেই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আমাদের মতো দেশে মূল্যস্ফীতির বড় কারণ দুষ্প্রাপ্যতা। মাঝে মধ্যেই অনেক জিনিস দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে, যা আমাদের আমদানি করতে হয়। সেগুলো আমদানি করতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। এ জায়গাটায় আমাদের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার এ সমস্যা কিছুটা সমাধান করতে পারলেও পুরোপুরি সন্তোষজনক এমনটা বলতে পারব না। সুতরাং বাজেটের লক্ষ্য থাকবে রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতির সমন্বয় করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতির পেছনের কারণগুলোর দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। কিছু কিছু পণ্যসামগ্রীর অপ্রাপ্যতা নিরসনে তা আমদানি করতে হয়। সেগুলো আমদানিতে যেন বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদেরকে রফতানি উৎসাহিত করতে হবে।

আমাদের আরেকটি বড় শক্তির জায়গা হচ্ছে বিদেশে কাজ করা শ্রমজীবী মানুষের পাঠানো রেমিট্যান্স। তা যেন অব্যাহত গতিতে বাড়তে থাকে সেটা প্রত্যাশা করছি। এজন্য ডলারের বাজারমূল্য এবং সরকারের কাছ থেকে বা ব্যাংক হারের মধ্যে পার্থক্য যত কমিয়ে আনা যায় ততই মঙ্গল। এতে হুন্ডি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে মনে করি।

বাজেটের উন্নয়নমূলক দিকও থাকে। তবে উন্নয়নমূলক বাজেট হিসেবে অতীতে যেভাবে খোলা হাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, বিশেষ করে চোরতন্ত্র (ক্লেপ্টোক্রেসি) শক্তিশালী করার জন্য; এবারের বাজেটে যেন সেটা না করা হয়। যথাযথভাবে কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসিস (লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ) করে যাতে প্রকল্পগুলো নেয়া হয়। আবার সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, যেসব প্রকল্প অর্ধসমাপ্ত আছে সেগুলোর কী হবে? এগুলো গলার কাঁটা হলেও সেগুলো শেষ বা সুসম্পন্ন করা প্রয়োজন। তা না হলে যে অর্থটা এরই মধ্যে ব্যয় হয়েছে তা পুরোটাই জলে যাবে। আংশিক শেষ হওয়া প্রকল্প শেষ করা, নতুন প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে বেহিসাবি না হয়ে হিসাবি হওয়ার দিকে জোর দিতে হবে। বড় প্রকল্প মানেই যে মানুষের উপকারে আসবে এমনটা নয়। এমন অনেক উন্নয়ন প্রকল্প আছে যাতে অল্প ব্যয় হলেও মানুষের অনেক উপকার হয়। বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের উপকারে আসে এমন প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করতে হবে। একসময় আমরা প্রো-পুওর বাজেট বা দরিদ্রবান্ধব বাজেট নামে একটা কথা শুনতাম, আজকাল শুনি না। প্রো-পুওর বাজেট কথাটা অবশ্য বিশ্বব্যাংকই চালু করেছিল। জানি না, বিশ্বব্যাংক সে অবস্থান থেকে সরে এসেছে কিনা। আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষ এখন খুব কষ্টে আছে। আমরা দারিদ্র্য জয় করেছি বলে যে কথা শুনতাম আসলে দারিদ্র্য কিন্তু সেভাবে কমেনি। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর দারিদ্র্যের মানচিত্রেও তা উঠে এসেছে। মাদারীপুরের মতো জেলায় ৫৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। এ রকম অনেক জেলায় বিপুল পরিমাণ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক তার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, আরো ৩০ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র হবে? এটা কেমন শঙ্কার?

ড. মাহবুব উল্লাহ্ : দারিদ্র্যসীমায় বসবাস মানে কিছু কিছু লোক অতি দরিদ্র হবে, দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করবে। এটা তো একটা ভয়াবহ সমস্যা। এর সমাধান কেবল কিছু সাহায্য, কিছু ভাতা দিয়ে, কিছু কল্যাণমূলক কাজে হবে না। ভাতা দিয়ে সাময়িকভাবে বিপর্যয় ঠেকানো যাবে। কিন্তু এর একটা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ, এফডিআই প্রয়োজন। সেটা কি পর্যাপ্ত পরিমাণে আসছে?

ড. মাহবুব উল্লাহ্ : কর্মসংস্থান বাড়াতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ দরকার। দেশীয় বিনিয়োগ সক্রিয় না হলে বিদেশী বিনিয়োগ আসবে না। বিদেশী বিনিয়োগ আসার পথে আমরা অনেক বাধা তৈরি করে রেখেছি। ওয়ান স্টপ সার্ভিস একটা কথার কথা হিসেবেই রয়ে গেছে। এটাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সুযোগ রয়েছে, বিশ্ব অর্থনীতির পরিস্থিতিও রয়েছে। কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ পলিসি, রাষ্ট্রীয় পলিসি বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের পথে বাধা। তার সঙ্গে দুর্নীতি অন্য একটি বড় সমস্যা। অনেক বিদেশী বিনিয়োগকারী আমাদের এখানে আসেন, কথা বলেন কিন্তু এগুলোর কারণে বিনিয়োগ না করে চলেও যান।

দেশীয় বিনিয়োগ না বাড়লে কি বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ে না। দেশীয় বিনিয়োগকারীরা কেন বিনিয়োগ বাড়াচ্ছেন না?

ড. মাহবুব উল্লাহ্ : দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ থাকলে ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করবেন। দেশীয় বিনিয়োগ হওয়ার অর্থ হলো দেশে বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। যে কারণে বারবার বলা হয়, দেশীয় বিনিয়োগ না বাড়লে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়বে না। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা প্রথমে দেখবে দেশের ব্যবসায়ীরা কতটা সক্রিয় এবং কতটা উৎসাহের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। যদি তারা দেখেন যে দেশী বিনিয়োগকারী বা ব্যবসায়ীরা সেভাবে সক্রিয় নন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা নেতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন। এজন্য দেশীয় বিনিয়োগকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

বাজেটে কোন কোন খাতগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করছেন?

ড. মাহবুব উল্লাহ্ : শিক্ষা, মানবসম্পদ সৃষ্টির ওপর অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে এর সুফল দেশে অভ্যন্তরে পেতে পারি। একই সঙ্গে দক্ষ মানবসম্পদ কাজে লাগিয়ে এবং বিদেশে রফতানি করে প্রচুর সম্পদ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব। কিন্তু সমস্যা হলো বাজেটের যৎসামান্যই শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয় যা ২ শতাংশেরও কম। বরাদ্দের এখানে পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু কেবল বাজেটে বরাদ্দ বাড়ালেই এসব খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে না। শিক্ষা খাতের বর্তমান সমস্যা হলো এখানে শিক্ষার নামে অশিক্ষা চলছে। প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক বা অন্য সামাজিক বিবেচনায় এমন কাউকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে যাদের শিক্ষকতা করার যোগ্যতা নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে যতদিন পর্যন্ত না আমরা সুশাসন নিশ্চিত করতে পারব ততদিন অর্থ বরাদ্দ বা শিক্ষক নিয়োগ বাড়িয়ে সুফল পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে আমাদের সর্বপ্রথম সংস্কার করা দরকার। কীভাবে আমরা যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ও ভালো শিখন নিশ্চিত করতে পারি, স্কুল-কলেজগুলোকে শিক্ষা উপকরণ, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি দিক থেকে উন্নত করতে পারি, পেশাদারত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষক তৈরি—এসব ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে হবে। আর বর্তমান শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো ভালো প্রশিক্ষক নেই। এদিকেও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া এগুলো বর্তমানে যে বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে তা কীভাবে পুনরুদ্ধার বা নতুনভাবে তৈরি করা যায়, সেসব দিকেও নজর দিতে হবে।