বাংলা ভাষার অন্যতম প্রখ্যাত কবি, সাহসিকা বাঙালি নারীদের জাগরণের অন্যতম নেত্রী কবি বেগম সুফিয়া কামালের ১০২তম জন্ম বার্ষিকী আজ। নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব তিনি। এছাড়াও এইদেশের সাহিত্য জগতে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

জন্ম ও পারিবারিক জীবন-

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বেলা ৩টায় বরিশালের শায়েস্তাবাদে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল বারী ও মাতার নাম সাবেরা খাতুন। তাঁর নানার দেওয়া নাম সুফিয়া খাতুন।

সুফিয়া খাতুনের বাবা যখন সাধকদের অনুসরণে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন, তখন তাঁর বয়স মাত্র সাত মাস। স্বামীর নিরুদ্দেশ যাত্রা, শ্বশুরবাড়িতে নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যত্ , অনেকের বিরূপ মনোভাব সব মিলিয়ে সাবেরা খাতুন অনেকটা বাধ্য হয়ে বাবার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। সুফিয়া বড় হয়েছেন তাঁর নানার বাড়িতে ফলে তাঁর শৈশব স্মৃতি পুরোটাই মাতৃকেন্দ্রিক।

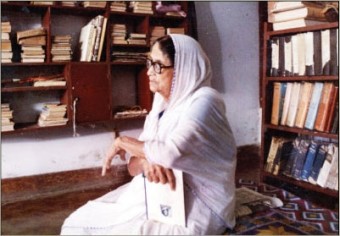

সুফিয়ার শৈশব কেটেছে নবাবী ঐশ্বর্যের মাঝে। যে সময়ে সুফিয়া কামালের জন্ম তখন বাঙ্গালি মুসলিম নারীদের কাটাতে হত গৃহবন্দি জীবন। স্কুল কলেজে পড়ার কোনো সুযোগ তাদের ছিলো না। পরিবারে বাংলা ভাষার প্রবেশ এক রকম নিষিদ্ধ ছিল। ঐ বিরুদ্ধ পরিবেশে সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। শিশু সুফিয়া বাংলা শেখেন তাঁর মায়ের কাছে। তাঁর বড় মামার বিরাট লাইব্রেরীটি সর্বভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। মায়ের উত্সাহ ও সহায়তায় এ লাইব্রেরির আওতায় শিশু সুফিয়া চুরি করে বই পড়তেন এবং বাংলা শেখার চেষ্টা করতেন।

মাত্র ৭ বছর বয়সে কলকাতায় বেগম রোকেয়ার সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই বেগম রোকেয়া সুফিয়াকে তাঁর স্কুলে ভর্তি করে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের রক্ষণশীলতার কারণেই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে তাঁর ভর্তির সুযোগ হয়নি।

বিবাহ, বৈধব্য ও নতুন সূচনা-

১৯২৪ সনে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মামাত ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে সুফিয়ার বিয়ে হয়েছিল। সৈয়দ নেহাল হোসেন ছিলেন প্রগতিবাদী ও নারী শিক্ষার সমর্থক। স্বামীর উত্সাহ ও অনুপ্রেরণায় বালিকাবধূ সুফিয়ার লেখার গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্ত্রীর লেখা প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় সৈয়দ নেহাল হোসেনকে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল।

এই সুখ চিরস্থায়ী হয় না। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্বামী নেহাল হোসেন আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে। স্বামীর সেবা শুশ্রূষায় সুফিয়া রাতদিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। বোম্বে, মাদ্রাজ, নৈনিতাল ঘুরে ফিরে হাওয়া পরিবর্তন করেও রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে চলে এলেন শায়েস্তাবাদের বাড়িতে। মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৯৩২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁদের একমাত্র কন্যা আমেনা হোসেন দুলুর বয়স মাত্র ৬ মাস।

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে সুফিয়ার জীবনে নেমে আসে চরম দুর্যোগ ও দুর্ভোগ। এই সময়ে সবকিছু বিবেচনা করে সুফিয়া নিজেই উপার্জনের সিদ্ধান্ত নেন। মূলত এখান থেকেই তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাংগঠনিক কর্মকান্ডে দুর্যোগ মুহূর্তে সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সূত্রপাত। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় উপার্জনের উপায়ের প্রশ্নে। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সার্টিফিকেট তাঁর ছিল না। এরকম দুর্যোগময় দিনে তাঁকে দারুণভাবে সহায়তা করেন কলকাতা কর্পোরেশনের তত্কালীন এডুকেশন অফিসার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিজ উদ্যোগে কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে সুফিয়াকে শিক্ষকতার চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন। পঞ্চাশ টাকা মাইনের এই শিক্ষকতার চাকরি তখন সুফিয়ার জন্যে ছিল পরম পাওয়া। তিন মাসের মধ্যে সুফিয়া নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে শিক্ষয়িত্রী পদে স্থায়ীভাবে বহাল হন।

১৯৩৯ সালের ৮ই এপ্রিলে চট্টগ্রামের কামালউদ্দিন খানের সাথে তাঁর পুনঃবিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি সুফিয়া কামাল নামে পরিচিত হলেন। উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন কামালউদ্দিন খান ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি। বিয়ের পর তিনি সুফিয়ার কাব্য প্রতিভা বিকাশের প্রতিই বেশি যত্নবান ছিলেন। তিনি কবির লেখা সংরক্ষণ, পান্ডুলিপি তৈরি ইত্যাদি সযত্নে করতেন।

এ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ছেলে শাহেদ কামাল (শামীম), আহমদ কামাল (শোয়েব), সাজেদ কামাল (শাব্বীর) এবং মেয়ে সুলতানা কামাল (লুলু) ও সাঈদা কামাল (টুলু)। শোয়েব ১৯৬৩ সালে ১৩ মে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৭ সালের ৩রা অক্টোবরে আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সুফিয়া কামালের দ্বিতীয় স্বামী কামালউদ্দীন খান মারা যান।

কর্মজীবন ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ-

সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি সুফিয়া কামাল সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম কবিতা বাসন্তী সেসময়ের প্রভাবশালী সাময়িকী সওগাতে প্রকাশিত হয়। ত্রিশের দশকে কলকাতায় অবস্থানকালে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রমুখের দেখা পান। মুসলিম নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে’ রোকেয়ার সঙ্গে সুফিয়া কামালের পরিচয় হয়। বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা ও প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, যা তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে। ১৯৩৭ সালে তাঁর গল্পের সংকলন কেয়ার কাঁটা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ সাঁঝের মায়ার মুখবন্ধ লিখেন কাজী নজরুল ইসলাম। বইটি বিদগ্ধজনের প্রশংসা কুড়ায় যাদের মাঝে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর সুফিয়া কামাল পরিবারসহ ঢাকায় চলে আসেন। ভাষা আন্দোলনে তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং এতে অংশ নেয়ার জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৫৬ সালে শিশুদের সংগঠন কচিকাঁচার মেলা প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা হোস্টেলকে ‘রোকেয়া হল’ নামকরণের দাবী জানান। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধের প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলনে তিনি জড়িত ছিলেন। এই বছরে তিনি ছায়ানটের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে মহিলা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন, গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেন, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রদত্ত তমঘা-ই-ইমতিয়াজ পদক বর্জন করেন। ১৯৭০ সালে মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাসভবন সংলগ্ন গোটা ধানমন্ডি এলাকা পাকিস্থানী বাহিনীর নিরাপত্তা হেফাজতে ছিল, আর ঐ সময় তিনি ধানমন্ডিতে নিজ বাসভবনে সপরিবারে নিরাপদে অবস্থান করেন ।

স্বাধীন বাংলাদেশে নারীজাগরণ আর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে গেছেন। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছেন, কার্ফ্যু উপেক্ষা করে নীরব শোভাযাত্রা বের করেছেন। মুক্তবুদ্ধির পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে আমৃত্যু তিনি সংগ্রাম করেছেন। প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।

১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় সুফিয��া কামাল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী আজিমপুর গোরস্থানে। বাংলাদেশী নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত হবার সম্মান লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ৫০টিরও বেশি পুরস্কার লাভ করেন। এর মাঝে আছে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, সোভিয়েত লেনিন পদক, একুশে পদক, বেগম রোকেয়া পদক, জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার, স্বাধীনতা দিবস পদক ইত্যাদি আছে।

রচনা সমূহ-

কাব্যগ্রন্থ

সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)

মায়া কাজল (১৯৫১)

মন ও জীবন (১৯৫৭)

শান্তি ও প্রার্থনা (১৯৫৮)

উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪)

দিওয়ান (১৯৬৬)

মোর জাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২)

গল্প

কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)

ভ্রমনকাহিনী[সম্পাদনা]

সোভিয়েতে দিনগুলি (১৯৬৮)

স্মৃতিকথা

একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯)

কৃতজ্ঞতা- গুণীজন ও উইকিপিডিয়া