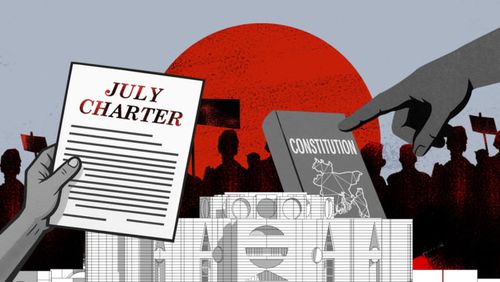

সংবিধানের কোনো ধারা বিচার বিভাগের আওতার বাইরে থাকা বিপজ্জনক

জাতি হিসেবে আমরা বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় মুগ্ধ থাকি এবং অতীতকে অবজ্ঞা করি। তারচেয়ে খারাপ বিষয়, আমরা ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে চাই—যার মাধ্যমে বর্তমানকে অতি মূল্যায়ন করি ও অতীতকে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলি। আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নিই না এবং একই ভুল বারবার করতে থাকি। আমাদের ইতিহাসে এমন উদাহরণ প্রচুর। এটি আমাদের আবেগপ্রবণ স্বভাব ও অগভীর জ্ঞানের প্রতিফলন। এর ফলাফল হলো, আমরা সাধারণত বিতর্ক না করে বাগাড়ম্বর করি—যেখানে যুক্তি নয়, উচ্চস্বরে চিৎকার করার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে আধিপত্য কার থাকবে।

আরও নিরাশার বিষয়, অতীত শাসনব্যবস্থার পতনের পর সৃষ্ট ক্ষমতার শূন্যতা থেকে আমরা মরিয়া হয়ে রাজনৈতিক সুবিধা লুটে নিতে চাই, যেখানে সত্য, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও জাতীয় স্বার্থের কোনো তোয়াক্কাই করি না। এভাবেই আমরা ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নিজেদের বয়ান এগিয়ে দিই। অতীতকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা কখনোই সময়ের পরীক্ষায় টেকে না। হাসিনার পতনের চেয়ে এর ভালো প্রমাণ আর কী হতে পারে। কিন্তু, আমরা সেটা বুঝতে চাই না। আর তাই একই পথে হাঁটতে থাকি, একই গর্তে গিয়ে পড়ি।

ক্ষমতাসীনরা যে বাগাড়ম্বর করে আমাদের গ্রাস করতে চাইছেন, তা হলো—অতীতের সব, বিশেষ করে '৭১ এর পরের ইতিহাস একটি বড় ভুল বা ভীষণ বিকৃত এবং সেগুলোর পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। এটা যদি বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা হয়, তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হবো। কিন্তু যদি এটা রাজনৈতিক প্রকল্প হয়, তাহলে সেটা হবে আত্মঘাতী। যারা এখনো বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে না, শুধু তারাই এর ক্ষতির বাইরে থাকবে। কিছু বক্তা নিজেদের 'সত্যের' অভিভাবক মনে করেন এবং তাদের প্রশ্ন করতে চাইলেই সেটাকে দেখা হয় অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হিসেবে। যার মাধ্যমে মুক্তচিন্তা, সমালোচনামূলক মূল্যায়ন ও অন্বেষণের ইচ্ছাকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

আমাদের সংবিধান নিয়ে বর্তমানে যেভাবে আলোচনা হচ্ছে এবং যেভাবে এর ব্যবহার হচ্ছে, সেটাই অতীতকে অকারণ ছোট করার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। হাসিনার একনায়কতন্ত্রের উত্থান এবং ক্ষমতার যথেচ্ছা ব্যবহার ও অপব্যবহার ১৯৭৩ সালে প্রাপ্ত সংবিধানের অন্তর্গত কোনো বিষয় ছিল না। সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু ধারার অপব্যবহারের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করা হয়েছে। আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন আমাদের সংবিধানে ভালোভাবে প্রণীত ছিল। কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে সেগুলো বিকৃত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু, জিয়াউর রহমান, এইচ এম এরশাদ, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা—সবাই তাদের সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার করে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বাড়িয়েছেন। এর ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইনসভা ও বিচার বিভাগ ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়েছে।

যেসব ভুল হয়েছে তা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর চর্চিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই ফল—যাদের অনেকেই এই জুলাই সনদ রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তারাই ক্ষমতায় থাকাকালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার করে 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্স' ব্যবস্থা খর্ব করেছে। গত ৩০ বছরের সংসদীয় গণতন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ক্ষমতাসীন দুটি দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কখনো বিচার বিভাগ বা জাতীয় সংসদকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগ নেয়নি, বরং নির্বাহী বিভাগকে শক্তিশালী করেছে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভূমিকা, বিরোধীদলের ভূমিকা ও স্পিকারের প্রহসনমূলক ভূমিকা—সব মিলেই গণতান্ত্রিক সংবিধানকে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আইনি কাঠামোতে রূপান্তরিত করেছে। ঘন ঘন ওয়াকআউট, বয়কট ও সর্বশেষ সংসদ থেকে পদত্যাগের মধ্য দিয়ে সংসদীয় প্রক্রিয়ার অপব্যবহারও এই বিকৃতিকে সম্ভব করেছে এবং শাসক দলকে একক আধিপত্য দিয়েছে নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করার। এমনকি স্থায়ী কমিটিগুলোও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতে ভূমিকা পালন করতে পারেনি প্রধানমন্ত্রীর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার কারণে—যিনি একইসঙ্গে সংসদ নেতা ও দলের প্রধান। প্রতিবারই যে দল বা জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, তারা এর অপব্যবহার করেছে এবং সংবিধানকে নিজেদের ক্ষমতালিপ্সু এজেন্ডার সঙ্গে মানানসই করে সংশোধন বা বিকৃত করেছে।

এর প্রথম ও সম্ভবত সবচেয়ে দুঃখজনক উদাহরণ হলো একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন—অর্থাৎ বাকশাল। এর মাধ্যমে সংবিধানকে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়, সংসদীয় পদ্ধতিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়, সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়, সব ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদপত্র বন্ধ করে চারটি পত্রিকাকে জাতীয়করণ করে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং সংবিধানের সব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বলা হয়ে থাকে, মাত্র ৩০ মিনিটেরও কম সময়ে এসব করা হয়েছিল।

এরপর আসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রণীত দায়মুক্তি আইন। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সব কার্যক্রম ও সাংবিধানিক পরিবর্তনকে বৈধতা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে আত্মস্বীকৃত খুনিদের সাংবিধানিক সুরক্ষা দেওয়া হয় এবং সংবিধানের 'নৈতিক' মূল্য ধ্বংস করা হয়।

এরপর আসে আরও কিছু সংশোধনী, যেগুলো করতে গিয়ে 'সাংবিধানিক প্রক্রিয়া'র মানদণ্ড পূরণ করা হয়নি। শাসক দল আদেশ দিয়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যরা সেটা বাস্তবায়ন করেছেন। ব্যতিক্রম ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এর প্রবর্তন হয়েছিল দ্বিদলীয় ঐকমত্য থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্পূর্ণ দলীয় ও নির্বাচনে কারচুপির উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়—যার ফলাফল আমরা ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রত্যক্ষ করেছি।

-699b8e6511dac.jpg)