ভারসাম্য রক্ষা করে চলা খুব সহজ নয়

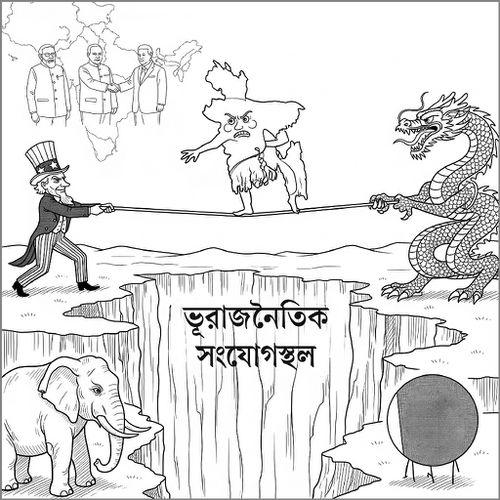

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক গভীর রূপান্তরের ভেতর দিয়ে গেছে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলের পরিণতিতে যখন দেশে একধরনের দমন-পীড়ন ও এককেন্দ্রিক ক্ষমতার গঠন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তখন নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও নাগরিক সমাজ মিলে গড়ে তোলে এক অভাবিত প্রতিরোধ, যার ফলে শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হয় এবং একটি অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই রাজনৈতিক রদবদল কেবল দেশের অভ্যন্তরেই আলোড়ন তোলেনি, বরং দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক চিত্রকেও কিছুটা নাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন বাস্তবতায় বাংলাদেশের অবস্থান এবং এর চারপাশে শক্তি চক্রের নতুন ছক আঁকা শুরু হয়েছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও পাকিস্তান সবাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ও বিস্তারে একধরনের প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থানে প্রবেশ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাটি এই মুহূর্তে সবচেয়ে সরব এবং পরিকল্পিত। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বাংলাদেশ একটি কৌশলগত অবস্থানে থাকা রাষ্ট্র, যার ভৌগোলিক গুরুত্ব রয়েছে মালাক্কা প্রণালি ও বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে। র্যাব কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, নির্বাচনে গণতন্ত্র রক্ষার আহ্বান এবং ভিসা নীতি প্রয়োগ—সবই ছিল শেখ হাসিনা সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের অংশ, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করা। অন্তর্বর্তী সরকারের উত্থানের মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন এখন সে লক্ষ্য পূরণের সম্ভাবনায় প্রবেশ করেছে এবং নতুন সরকারকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের কৌশলিক উপস্থিতিকে আরও দৃঢ় করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্র এখন স্পষ্টভাবে চায়, বাংলাদেশে এমন একটি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক, যা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং পশ্চিমা বিশ্বকে কৌশলগত সহযোগিতা দেবে। বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন আগ্রহ শুধু রাজনৈতিক নয়; এর অন্তরালে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং চীনের একক আধিপত্য ঠেকানোর চেষ্টাও।

এই প্রেক্ষাপটে চীনের অবস্থান তুলনামূলকভাবে সংযত এবং কৌশলগতভাবে সতর্ক। বেইজিং শুরু থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে অব্যাহত বিনিয়োগ ও অবকাঠামোগত সহযোগিতার মাধ্যমে একধরনের ‘স্ট্র্যাটেজিক ইকোনমিক এনক্লেভ’ গড়ে তুলতে চেয়েছে। পদ্মা সেতু, চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ, কর্ণফুলী টানেল, বন্দরনগরীতে ইকোনমিক জোন নির্মাণ—এই সবই চীনা বিনিয়োগের অংশ। অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ গ্রহণের পরপরই চীনের পক্ষ থেকে এমন কূটনৈতিক বার্তাই দেওয়া হয়েছে যে বেইজিং বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী এবং তারা রাজনৈতিক পরিবর্তনে প্রকাশ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানাতে চায় না। তবে চীনা বিশ্লেষকেরা সতর্ক। তাঁরা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভেতরে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনটে হস্তক্ষেপ করে এমন এক নতুন শক্তি তৈরি করতে পারে, যেটি ভবিষ্যতে পশ্চিমা বিশ্বমুখী হয়ে পড়বে এবং চীনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াবে। তাই চীন এখন পরোক্ষভাবে বিনিয়োগ ও কৌশলগত নীরবতায় কাজ করছে, একধরনের ‘স্টেট ক্যাপচার রেস’-এ নেমেছে।

ভারতের দিক থেকে এই পরিবর্তন একধরনের ধাক্কা। শেখ হাসিনা সরকারকে ঘিরে দিল্লি যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, তা মূলত দুই দশকের নির্ভরতার জায়গা তৈরি করেছিল। তিস্তা চুক্তি না হলেও, সীমান্ত চুক্তি, নিরাপত্তা সহযোগিতা এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা ভারতের স্বার্থে ছিল। ২০২৪ সালে হাসিনা সরকারের পতনের পর ভারত একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। গণ-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, নেতৃত্বহীনতা এবং ‘নিউট্রাল’ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণ ভারতের চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। তারা আশঙ্কা করে যে নতুন সরকার হয়তো পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক পুনরায় উষ্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে। বাণিজ্য, কূটনীতি এবং আঞ্চলিক সংলাপের ফোরামগুলোতে দুই দেশের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পায়। ইসলামাবাদে ঢাকার রাষ্ট্রদূত পুনর্বহাল হয় এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নতুনভাবে সক্রিয় হয়। বিষয়টি নয়াদিল্লির কাছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ভারতের নিরাপত্তা মহল বিশ্বাস করে, পাকিস্তান-চীন-বাংলাদেশ—এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে যদি একটি সমন্বিত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অক্ষ গড়ে ওঠে, তাহলে ভারতকে কৌশলগতভাবে চেপে ধরা সম্ভব।

পাকিস্তান এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে। ১৯৭১ সালের তিক্ত ইতিহাস এবং একাত্তরের গণহত্যার দায় আজও বাংলাদেশের মানুষের মনে তাজা থাকলেও, নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেই তীব্র ঘৃণার তাপ কিছুটা নরম। সেই ফাঁকে ইসলামাবাদ একধরনের ‘ইসলামিক কূটনীতি’ ব্যবহার করছে, যার মাধ্যমে ধর্মীয় সহানুভূতি ও উম্মাহ ভাবনার ওপর ভিত্তি করে একটি সফট পাওয়ার গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। বাংলাদেশের বাজার, তৈরি পোশাকশিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ এবং তৃতীয় বিশ্বের একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পাকিস্তান এখন আগ্রহী। এটি চীনেরও পছন্দসই একটি কৌশল। কারণ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক যত উষ্ণ হবে, ততই ভারতীয় নেতৃত্ব অস্বস্তিতে পড়বে এবং দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্বের প্রশ্নে তারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূমিকা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল। অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সোজাসাপ্টা বলেছেন, বাংলাদেশ একটি ছোট রাষ্ট্র; আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে এবং কোনো এক পক্ষের প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়া যাবে না। তবে এই ভারসাম্য রক্ষা করার পথ কোনোভাবেই সহজ নয়। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন চাপ ও কৌশলগত টান, অন্যদিকে চীনের বিনিয়োগনির্ভর কৌশল ও নীরব প্রতিযোগিতা, তৃতীয় দিকে ভারতের দীর্ঘদিনের আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগা ও পাকিস্তানের পুনরায় ঘনিষ্ঠতা—সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন একধরনের ‘জিওপলিটিক্যাল ক্রসরোড’-এ দাঁড়িয়ে।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের উচিত তিনটি প্রধান লক্ষ্য স্থির করা। প্রথমত, অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক কৌশল গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এমন কোনো চুক্তি না করা, যা এক পক্ষকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য পক্ষকে শত্রুতে পরিণত করে এবং তৃতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্বের প্রশ্নে নিজস্ব স্বকীয়তা তৈরি করা। বাংলাদেশ যদি নিজেকে কেবল ‘সংযোগকারী রাষ্ট্র’ না ভেবে ‘উদ্ভাবনকারী শক্তি’ হিসেবে তুলে ধরতে পারে, তাহলে এই ভূরাজনৈতিক উত্তেজনাকে একটি সম্ভাবনায় পরিণত করা সম্ভব।

- ট্যাগ:

- মতামত

- ভারসাম্য

- রাজনৈতিক পরিবেশ