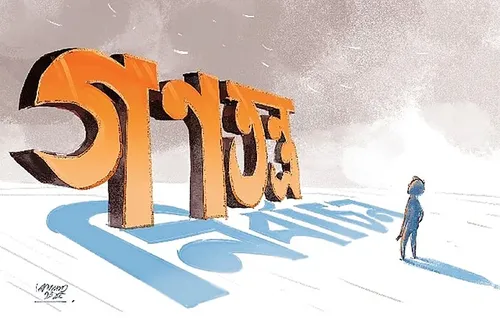

নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা গণতন্ত্রের সঙ্গে ‘ব্লাসফেমি’

এই লেখার যে উপজীব্য, তার বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়েই প্রথমে কথা বলা যাক। বেশ কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা হচ্ছে, হঠাৎ কোনো সামরিক কর্মকর্তার হাত দিয়ে নয়, বরং অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন দেশে ডেমাগগরা ক্ষমতায় আসছেন এবং তাঁদের হাতেই গণতন্ত্র ক্রমাগত ক্ষয় হয়ে নানা ধরনের স্বৈরাচারী ব্যবস্থা মাথাচাড়া দিচ্ছে।

এ পরিস্থিতি গণতন্ত্রের সূতিকাগার ইউরোপ ও আমেরিকার মাটিতে যেমন হয়েছে, হচ্ছে আমাদের ঠিক পাশের দেশটিতেও। আমরা এ তথ্য মাথায় রাখব যে ২০০৬ সালের পর থেকে পৃথিবীতে মোটাদাগে কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা নিয়মিতভাবেই কমেছে। লেখাটা পড়ার পরে যে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে, সেটা আগেই করে রাখা যাক—এ পরিস্থিতির মধ্যে তাহলে অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবেশ এবং টিকিয়ে রাখার স্বপ্ন কি তাহলে ইউটোপিয়া?

এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আরেকটি প্রশ্ন করে পরবর্তী আলোচনায় যাওয়া যাক। ‘শেখ হাসিনা’ কেন বর্বর স্বৈরাচারের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছিলেন? এর জবাব সম্ভবত এভাবে দেওয়া যায়, তিনি যে পথে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন, তাতে তাঁর ‘শেখ হাসিনা’ হয়ে ওঠাই অনিবার্য ছিল। অতীতে আরও অনেকে তাঁর মতো ‘শেখ হাসিনা’ই হয়ে উঠেছিলেন স্রেফ একটি কারণে—তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ক্ষমতায় থাকার জন্য আর জনগণের ম্যান্ডেটের তোয়াক্কা করবেন না।

শেখ হাসিনার সময়ে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করা একটা রীতিতে পরিণত হয়েছিল। একটা অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলেই–বা লাভ কী, এ ধরনের আলাপ সামনে আনার চেষ্টা হয়েছে ‘কম গণতন্ত্র, বেশি উন্নয়ন’-এর টোপ দিয়ে।

আমরা মনে রাখব, সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ আর মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদের শাসনামলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ফোকাস করে আধা স্বৈরাচারী শাসন চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ‘এশিয়ান ভ্যালুজ’ (এশীয় মূল্যবোধ) তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার বিরুদ্ধে অমর্ত্য সেনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিতেরা দুর্দান্ত সব যুক্তি ও উদাহরণ আমাদের সামনে এনেছেন।

অবিশ্বাস্যভাবে শেখ হাসিনার পতন এবং পালিয়ে যাওয়ার পর একই আলাপ মাঠে ‘নামানো হয়েছে’। এবার অবশ্য যুক্তি ভিন্ন। অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন, একটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলেও তাতে নাকি আবারও ক্ষমতায় লুটপাটকারীরাই আসবে। এবং অদূর ভবিষ্যতে একটা নির্বাচন নাকি বিপ্লবের—জুলাই যদিও বিপ্লব নয়, গণ-অভ্যুত্থান—স্পিরিট নষ্ট করবে। তাঁদের নিদান হলো একটা বিপ্লবী সরকার করে, দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থেকে, সংবিধান নতুন করে লেখাসহ রাষ্ট্রের সব রকমের সংস্কার শেষ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাওয়া। এতেই নাকি ভবিষ্যতের সব নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিশ্ছিদ্র হয়ে উঠবে। এভাবে ভালো সংবিধান বা আইন বানিয়ে আসলেই কি নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিশ্ছিদ্র করা যায়?

একটি ভালো নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র নয়। সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হলেই একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এগিয়ে যাবে, এ নিশ্চয়তা নেই। এ সত্য মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েও বলছি, ভালো নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপটি দেওয়া সম্ভব নয়। অধিকন্তু, ভালো নির্বাচনকে ছোট করে দেখার কিছু নেই। একটা ভালো নির্বাচনের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক।

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকারের নৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী থাকে। সে রকম একটি সরকার জনস্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে দেশের ভেতরের ও বাইরের যেকোনো শক্তির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করতে পারে। সেই সরকারকে এমনকি ইচ্ছা না থাকলেও জনগণের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়াতে হয়। কারণ, মেয়াদান্তে তাকে আবার ভোট চাইতে জনগণের কাছেই যেতে হবে। ঠিক একই কারণে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার জনগণের ন্যায্য দাবিদাওয়ার প্রতি সংবেদনশীল থাকে, সম্ভব হলে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করে।